セラピストの内面的な自信を支えるもの ~正解よりも“自分の軸”~

しかし、どれだけ技術や知識を身につけていても、 「なぜか自信が持てない」「どこか不安が残る」——そんな声を耳にすることも少なくありません。

そこで今回は、もうひとつの大切な側面、 つまり、セラピストとしての “自信を支える内側の要素=自分の内側から湧いてくる「内面的な自信」”について考えてみたいと思います。 セラピストという生き方を選んだ皆さまが、自分らしく、そして力強くこの道を歩んでいくためのヒントになれば幸いです。

Written by Mariko Watanabe / TRTA

内面的な自信とは?

外から与えられる評価や知識量ではなく、自分自身の想いや信念、実感をもとに育まれる“納得感のある確信”が、内面的な自信といえると思います。 内面的な自信とは、「誰かに与えられるもの」ではなく「自分の中で育てるもの」。 技術や知識のように、誰かから教わって身につける “外側からのインプットにより得られる力”とは異なり、内面的な自信は「自分の内側で育っていく感覚」です。それは、自分が選び取った行動や、実感を伴う経験、迷いながらも自分で出した判断の積み重ねから生まれる“内側からのアウトプットにより得られる力”です。それゆえに、“正しさ(=外側の価値観)”よりも“納得感(=内側/自分自身の価値観)”が大切なのです。| 外面的な自信 | 内面的な自信 |

|---|---|

| 技術・知識・資格などの実績によって支えられる | 自分の信念・価値観・経験の振り返りから生まれる |

| 他者からの評価や称賛に依存しやすい | 他者の評価や称賛がなくても揺るがない |

| 成果や成功体験に基づく | 失敗や迷いの中でも自分を信じられる |

| 一時的になりやすい | 時間をかけて深まっていく |

納得感のある確信

“納得感のある確信”とは、 「これで良かったんだ」 「たとえ結果がどうあれ、自分で考えて選んだことだから、受け止められる」 と自分に言える状態、つまり、自分の選択に自信を持つことができる状態であることだと思います。では、逆に考えてみて、「自分の選択に自信を持つことができない状態」とはどんな状態でしょう?

“納得感のある確信”が持てない原因を次のコンテンツで探ってみたいと思います。

なぜ「自分の選択に自信を持てない」のか?

“納得感のある確信”を阻む3つの主な原因とその克服“自分の選択に自信が持てない状態”とは、

①判断の主体が他人にある

②選択の意図や背景が自分でも見えていない

③失敗=価値の否定と捉えている

そんな状態にあるといえます。

だからこそ、「内省」「選択理由の言語化」「失敗を含めた肯定」などを通じて、 “自分で選び、自分で意味づける力”を育てることが、「納得感のある確信」に繋がります。 内面的な自信=「納得感のある確信」は、他人の評価では得られません。 けれども、「私はこう考えて、こう選んだ」という、自分で考えて自分で決めることの積み重ねは、必ず自分自身の中に静かに、確かな力として根を下ろします。

本当にためになる経験は失敗から始まる

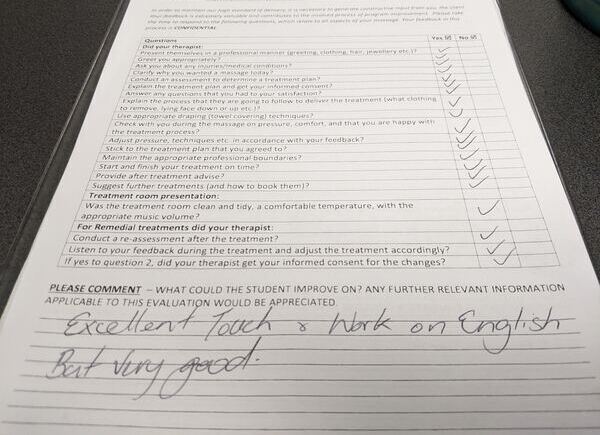

きちんと考え、準備して、それでも失敗をする。未経験の分野や新しいチャレンジには「失敗」はつきものです。しかし、日本では「失敗しないことこと」に価値を大きく置かれがちです。それゆえに「失敗する可能性があるなら挑戦しない」「失敗せずに成功したい」と考える人も少なくありません。

失敗は恥ではなく「可能性の探究」であり、成長するために欠かせないプロセスです。このプロセスを避けるということは成長機会を避けることと同義であるともいえます。

挑戦→失敗→改善のプロセスのなかで、「なぜ失敗したのか」「次はどうすればよいか」を考える力が育ちます。また、取り組んでいることの解像度も上がります。このプロセスを経ることは、自身にとってかけがえのない経験値となり、次のステップの足場となります。そして、この経験により次の成功が生まれるのです。

さいごに

「自分にとっての納得解」を見つけていける力——それが、時代に左右されない自信につながると信じています。内面的な自信を確立するために意識したいこと:

・自分の内側にある軸を見つけていく(誰かの「正解」に合わせる必要はない)。

・情報の波に飲まれそうなときこそ、自分の心に立ち返って「私にとっての意味」を問い直す時間を持つ。

・失敗を恐れずに挑戦し、うまくいかなかった経験も、自分らしい力に変えていくこと。

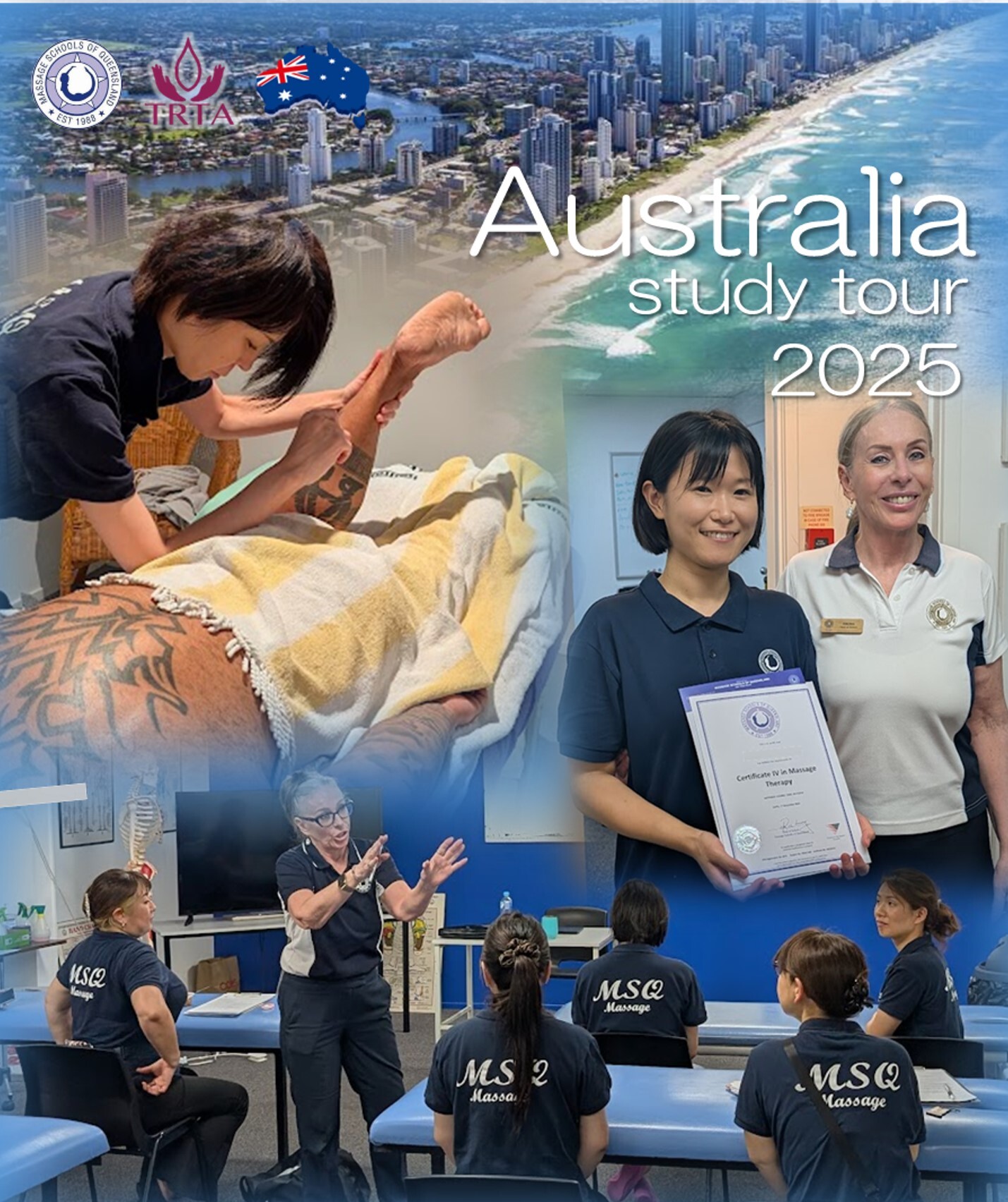

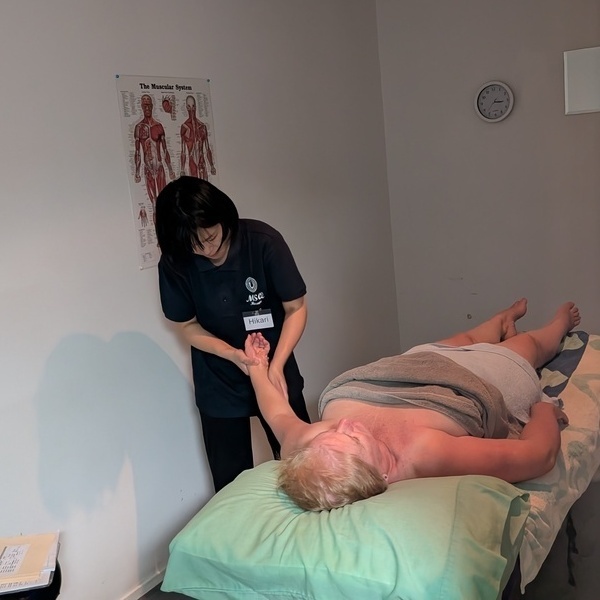

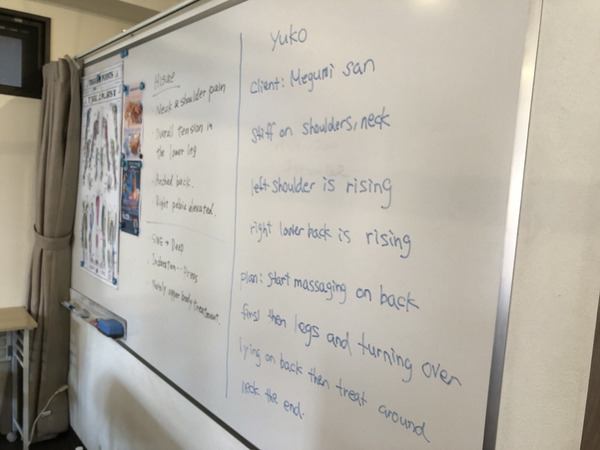

TRTAでは、こうしたセラピストの“内面的な自信”を育てる教育環境も大切にしています。